第4章 被害認定調査の実施

第4章 被害認定調査の実施

1.★調査員の1日の流れの確認

「第2章 被害認定業務の実施体制の整備」で策定した調査計画に従い、

調査を実行します。

(この項目で検討する事項)

①調査員の1日の流れ

②1日のスケジュール

①調査員の1日の流れ

朝礼で注意点等を確認した上で、調査に向かいます。調査後は調査票を

追記、清書し、調査結果を班長に報告します。

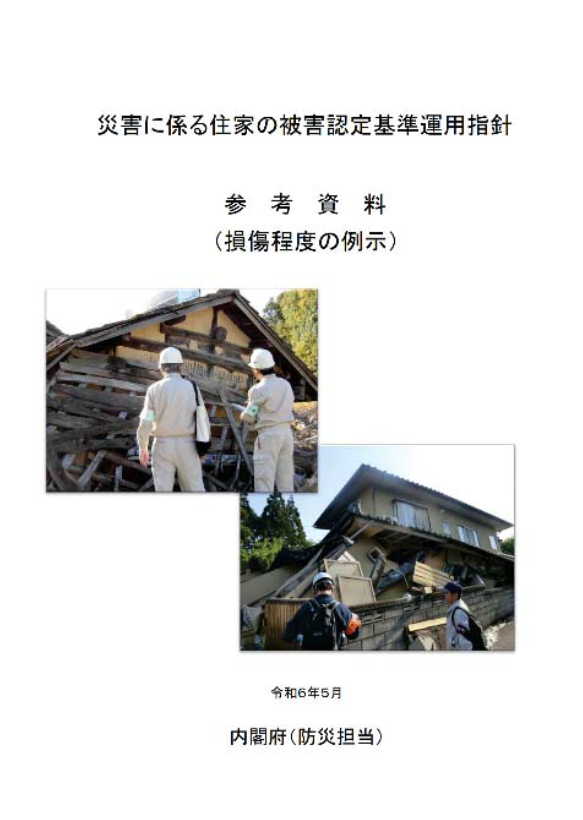

調査は、内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3

月改定)」に従い、現地で調査票へ記入することにより行います。「災害に

係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料(損傷程度の例示)」には、損傷

程度やが写真イラストで示されています。

調査票や記入例、「損傷程度の例示」は、内閣府ホームページに掲載されて

います。

<災害に係る住家の被害認定(内閣府ホームページ)>

http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

その災害で初めて調査に出る前には研修を受講します。

<研修での確認事項(例)>

・ 採用している調査方法、調査票の記入方法

・ 写真撮影のルール

・ 住民対応のルール

・ 当該地方公共団体で講じられる被災者支援策

・ その他、地域特性 等

その災害で初めて調査に出る前には研修を受講します。

<研修での確認事項(例)>

・ 採用している調査方法、調査票の記入方法

・ 写真撮影のルール

・ 住民対応のルール

・ 当該地方公共団体で講じられる被災者支援策

・ その他、地域特性 等

②1日のスケジュール

1日のスケジュールとして、a)伝達ミーティングの開始時間、b)調査

の開始・終了時間、c)情報共有ミーティングの開始・終了時間を確認し

ます。

◇ 当該災害での調査初日は、まず研修を受けた上で調査に入ります。

◇ 帰庁後の作業について確認します。一般的には、調査終了建物のチェック、

調査票の確認等の作業が必要です。さらに写真データの整理等も行います。

2.★伝達ミーティング

調査開始に先立ち、調査員全員が集合して伝達ミーティングを行います。

(この項目で検討する事項)

○伝達ミーティングの実施

○伝達ミーティングの実施

応援職員も含めて、調査員全員が集まって伝達ミーティングを行います。

◇ 朝、実施されている例が多いです。

◇ 当日の調査範囲、班割、留意事項の伝達等を行います。

◇ 判定方法を統一するため、判定方法の確認や変更点・留意点に関する

伝達は重要です。

<伝達ミーティングでの伝達項目(例)>

(前日までの調査実績の報告)

・ 当日の調査地域割

・ 当日の班編成

・ 注意事項の確認(住民対応等)

・ 変更事項の確認(判定方法、調査方法等)

※過去の災害では、浸水深を図る床の場所や浸水と土砂による潜り込みが

発生している場合の判定方法などについての共有等を行った例があります。

・ その他、変更点・留意点(支援制度全体のスケジュール、支援制度内容等)

3.★現地調査

被害認定調査における現地調査の流れとして、調査対象の確認、写真撮影、調

査結果の記入、調査済証の貼付(交付)、住民対応、調査結果の報告につい

て、それぞれで実施すべき項目を整理します。

(この項目で検討する事項)

①調査対象の確認

②写真の撮影

③調査の実施、調査票への結果の記入

④調査済証の貼付

⑤調査に伴う住民対応の実施

⑥調査結果のチェック・報告

①調査対象の確認

調査対象について、a)地図情報との照合を行い、b)聞き取り調査、

c)調査対象範囲の確定、d)調査対象範囲の記録、e)内部立入調査における

申請者不在時の対応を行まいす。

a)地図情報との照合

調査対象を示した地図と、調査を行う建物の所在地情報を照合します。

◇ 調査対象が地図にない場合等は、現況に合わせて修正・記録を行います。

◇ 区域内にある【木造・プレハブ】戸建ての1~2階建ての住家のすべて

において、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等の外力が作用

することによる一定以上の損傷が発生し、床上1.8m以上浸水したことが一見

して明らかな場合、サンプル調査(当該区域の四隅に立地する住家の調査)

により、当該区域内の当該住家すべてを全壊と判定します。

なお、区域内に上記以外の住家があってもサンプル調査は可能であり、これら

の住家については、別途第2次調査により判定します。

b)聞き取り調査

聞き取り調査により、居住者、所有者の情報、必要な建物情報を把握します。

◇ 聞き取り調査により、居住者、所有者、連絡先を把握します。

*参考:聞き取りを行う際の留意点の例

・調査開始の文言をマニュアル等で定めておくと、現地調査に不慣れな調査

員も開始しやすくなります。

・聞き取り相手の住所、氏名、連絡先、調査建物との関係を確認します。

・聞き取りにあたっては、聴取場所等に配慮するほか、居住者等が供述し

ようとしない場合は固執しないようにします。相手の健康状態等にも配慮し、

聞き取り調査が不可能と判断される場合は無理しないようにしましょう。

・一問一答方式として、順序よく確認しましょう。

・相手の供述内容は、必ずその場で調査票に記載しましょう。相手からの

信頼感にもつながります。

c)調査対象範囲の確定

調査対象の範囲を確定します。

◇ 住宅兼店舗のほか、実際は2棟の建物が一見では1棟にみえる場合等が

あります。

罹災証明書交付の基礎となる「住宅」とは、居住実態に基づき判断します。

調査対象の範囲の設定の仕方で判定結果が異なります。

◇ 離れと母屋を一体として1世帯で居住している場合、離れを含めて

「1棟」と判定することも可能です。

d)調査対象範囲の記録

調査対象とした範囲が後で確認できるよう正確に記録します。

◇ 何を調査対象とするかは、各地方公共団体の判断となります。調査開始

前に、調査対象(住家のみ/非住家含む)、非住家を調査する場合の調査

方法について確認をしておきます。

◇ 必要に応じて調査対象としなかった建物についても居住実態とあわせて

記載しておくと、後で確認がしやすくなります。

◇ 集合住宅については、原則として1棟全体で判定し、その判定結果を

もって各住戸の被害として認定します。

ただし、各住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、住戸ごとに判定し

認定することも必要になります。

建物全体の傾きや躯体(外壁、屋根、柱・耐力壁)の損傷は建物全体共通

の被害であるため、原則として1棟全体で判定し、その結果をもって

住戸の被害として認定します。

水害等により浸水した階の住戸と浸水しなかった階の住戸のように、住戸間

で明らかに被害程度が異なる部位(天井、内壁、建具、床、設備)が

ある住戸の場合、当該被害の大きい住戸については、住戸ごとに判定し、

認定することも必要になります。

◇ ビルやマンションが多く立ち並ぶ地区では、外観目視では住家かどうか

の判断が難しい場合があります。このような場合、被害者支援の観点から、

住家であるとして調査の対象としてください。

なお、罹災証明書は当該建物が被災者生活再建支援法上の「居住する住宅」

(世帯が生活の本拠として日常的に使用している住宅)であることを

証明するものではありません。

◇ 店舗兼住宅の被害認定調査については、事業用の部分(店舗部分)は原則

として住宅に含まず、その居住する部分(住宅部分)について調査を行い

ます。

ただし、店舗部分の被害が、住宅部分に「居住のための基本的機能を喪失」

するような影響を及ぼす場合は、これを住宅の被害として調査することは

可能です。

例えば、1階に店舗部分があり、2階を住宅として用いている場合で、1階

部分の柱が傾斜するといった構造的な被害が生じたために、「居住のため

の基本的機能を喪失」する場合は、それをもとに調査を行います。

e)内部立入調査における申請者不在時の対応

不在票を貼り、調査で訪問したことが住民にわかるようにした上で、

再度日程を調整します。その上で改めて、調査に行きます。

②写真の撮影

撮影手順に沿って写真撮影をします。

最初に撮影する箇所と撮影の順序をあらかじめ定めておくと整理が

しやすくなります(調査票の調査番号部分から撮影するなど等)。

このように定められた撮影方法は、整理を円滑に行うためにも

必ず守る必要があります。

<撮影方法の例>

・ 被害が客観的に良くわかるように撮影します。近景・中景・遠景と3枚撮る

と良いでしょう。物差し等をあてると被害の大きさが良くわかります。

・ 室外で撮影する場合、逆光による白飛び等や明るさ不足による潰れに注意

してください。

・ 室内で撮影する場合、明るさや手ぶれに注意してください。フラッシュを

たいた場合は光の反射に注意してください。

③調査の実施、調査票への結果の記入

「損傷程度の例示」を参考に、外観目視調査や内部立入調査により損傷、

程度を把握し所定の記入方法にしたがって、調査結果を調査票へ記入します。

◇ 「半壊」と判定された住宅は、やむを得ず住宅を解体されるに至ったと

しても、被害認定としてはあくまで「半壊」であり、「全壊」とはならない

ことに注意してください。敷地に被害が生じたことにより、やむを得ず住宅を

解体されるに至った場合や「長期避難世帯」と認定された場合も、同様です。

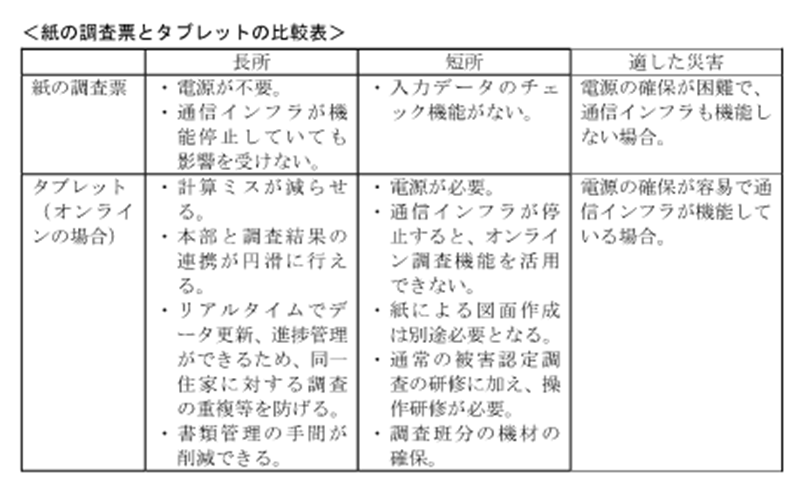

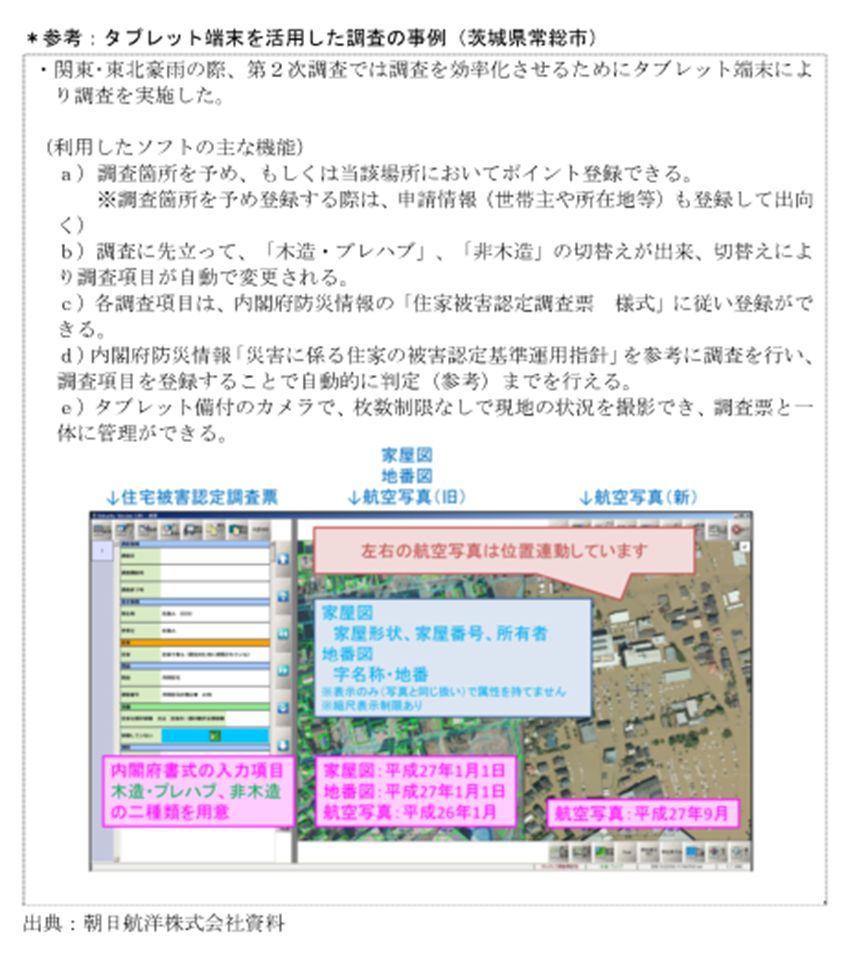

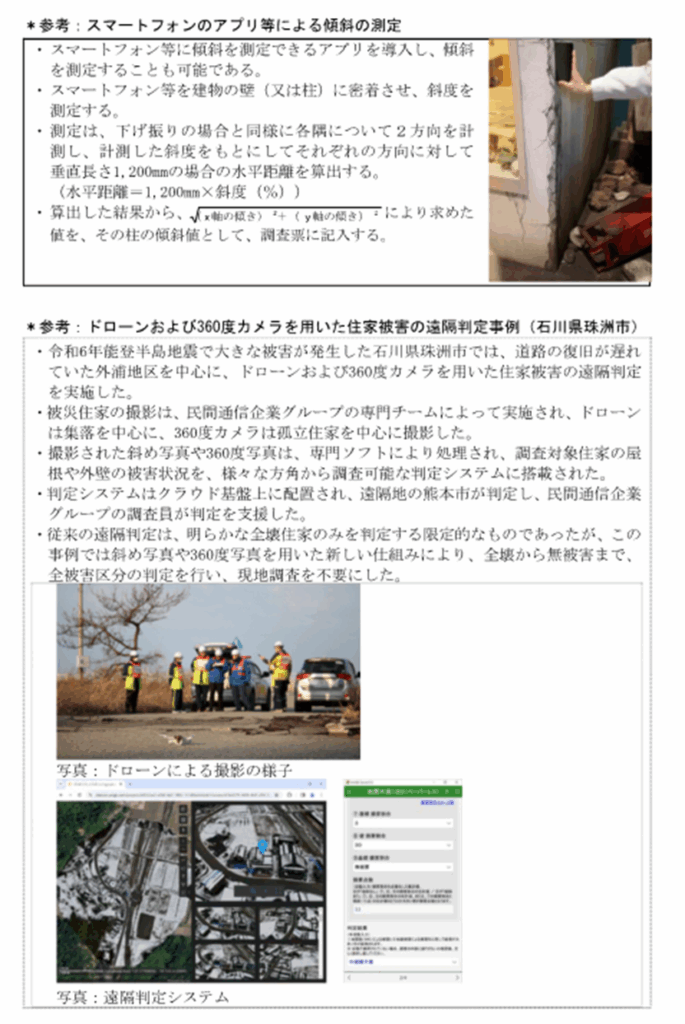

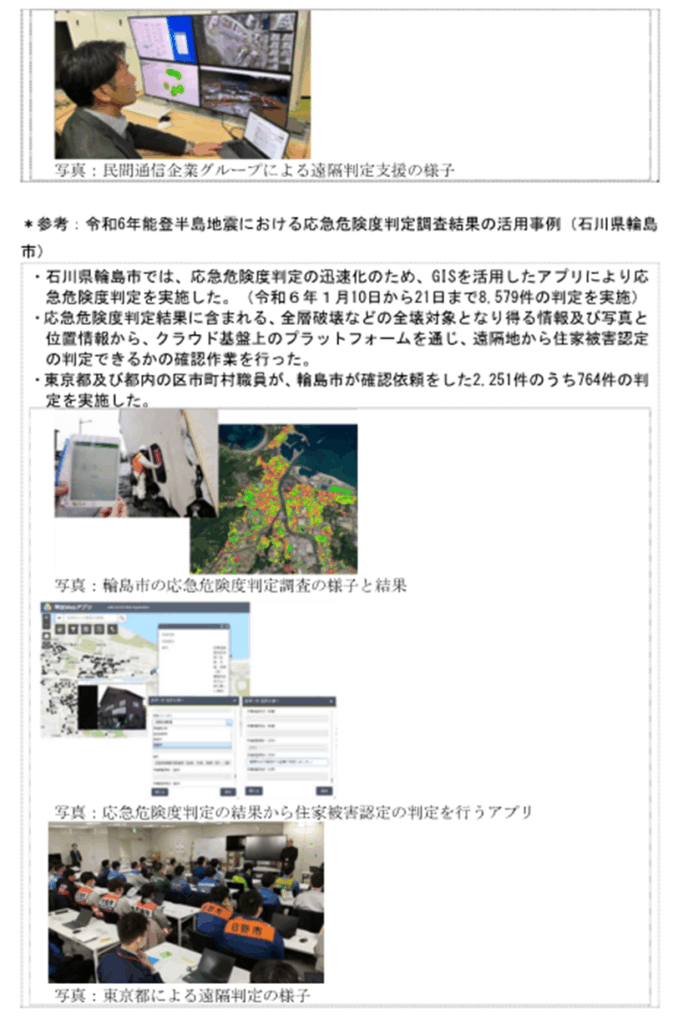

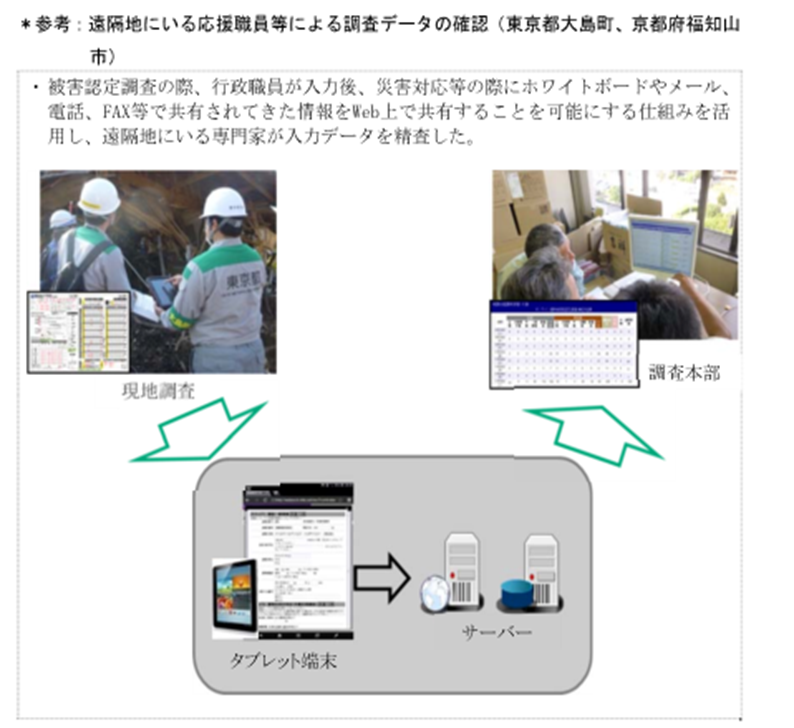

◇ 調査を迅速に進めるために、タブレット端末による調査の実施や、災害直後

の被害状況調査で目視による浸水深を事前に把握し、その内容を調査に利用す

るなどにより、調査の効率化につながることがあります。

事前に民間企業等から浸水深などの情報を入手している場合には、その

情報も適宜活用します。

◇ 損害保険会社等から客観性のある浸水深や傾斜などのデータを得ることが

できれば、事実の確認の他、その内容を判定の材料として活用することが

考えられます。

◇ ハウスメーカー等が作成した住家の調査報告書を得ることができれば、

より的確な被害箇所の確認ができると考えられます。

被害認定調査に先立ち、被災建築物応急危険度判定(応急危険度判定)等が

実施されている場合は、適宜それらの内容を活用します。

◇ 応急危険度判定、被災宅地危険度判定及び被災度区分判定は、災害による

個々の住家の「被害の程度」を判断することを目的とした被害認定業務とは

その目的、判定基準を異にするものですが、住家の被害を調査するにあたり、

傾斜度等の調査内容において共通する部分もあることから、被害認定調査に

先立ちこれらが実施されている場合には、調査の目的等が異なることを

踏まえた上でその内容を活用することも考えられます。

悪天候時の調査の工夫について

◇ 雨が多少降っていても調査が円滑に実施できるよう工夫します。

(調査票が雨に濡れないよう大きなビニール袋で覆う、調査票を

水に強い紙にする、防水仕様のデジカメを使うなど)

なお、豪雨等により、調査員に危険が及ぶおそれがある場合には、安全確保

を優先し、調査中止の判断をします。

災害に係る住家の被害認定

出典:内閣府ホームページ、http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

災害に係る住家の被害認定基準運用指針【令和6年5月】

住家被害認定調査票【令和6年5月】

災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料(損傷程度の例示)

【令和6年5月】

④調査済証の貼付

調査済証がある場合には、調査を終了した建物に貼り付け等をします。

⑤調査に伴う住民対応の実施

住民から質問等があれば対応します。

◇ 研修で説明された内容に沿って対応します。

◇ 被災者は、不安、疲れ等苦しい心理状態にあります。

また、被災者の方への対応が、ひいては被害認定調査の判断の信頼

につながることもあります。

被災者の立場にたって真摯にかつ丁寧な対応を心がけてください。

*参考:想定問答集(抜粋)

(被害認定調査とは)

Q.全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊とは、それぞれどんな

被害なのですか。

A.それぞれ、以下のような被害をいいます(「災害の被害認定基準」等

から抜粋)。

資料)「災害に係る住家の被害認定」

(http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r203kaitei.pdf)

Q.被害認定調査は、誰が調査するのですか。

A.被害認定の実施主体は、被災した市町村になります。実際の調査は、

被害認定の調査・判定方法について研修を受けた市町村の職員等が行います。

Q.建築の専門家じゃないのに、被害の程度の判定ができるのですか。

A.「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」は、専門家でなくても

被害の程度が判断できる調査・判定方法となっています。

Q.被害認定調査を拒否するとどうなるのですか。

A.被災者の方が調査を拒否されている場合、調査員が強制的に調査を行う

ことはありません。

ただし、各種支援策の適用の判断の基準となる「被害の程度」を認定する

被害認定調査を行わないと、各種支援策の適用要件に合致しているか判断が

できず、支援策が受けられない場合があります。

Q.被災建築物応急危険度判定とは違う調査なのですか。

A.被災建築物応急危険度判定は、余震等による二次災害の防止のため、

被災した建物について、応急危険度判定士(行政職員又は民間の建築士等)

が、一定の基準に基づき、当面の使用の可否を判断し、「危険(赤)」、「要

注意(黄)」、「調査済(青)」のステッカーを貼付するものです。

Q.被災宅地危険度判定とは違う調査なのですか。

A.被災宅地危険度判定は、余震等による二次災害の防止のため、被災した

宅地について被災宅地危険度判定士(宅地防災の経験を有する行政職員等)

が、一定の基準に基づき、危険度を判定し、「危険宅地(赤)」、「要注意

宅地(黄)」、「調査済宅地(青)」のステッカーを貼付するものです。

地域住民に周辺の通行時の注意喚起や、行政や所有者等に応急対策や修繕の

必要性等を認識してもらうことを目的としています。

Q.被災建築物応急危険度判定で「危険」と判断された住宅は、被害認定

になるのですか。

A.被災建築物応急危険度判定で、「危険」と判断されれば、被害認定

でも必ず「全壊」でも「全壊」と認定されるわけではありません。

例えば、住宅そのものにはほとんど被害はないが、隣の家や擁壁が倒れてき

そうで危険な住宅は、被災建築物応急危険度判定では「危険」と判断される

ことがありますが、被害認定では「全壊」とはなりません。

Q.被災宅地危険度判定で「危険宅地」と判断された宅地にある住宅は、

被害認定では「全壊」になるのですか。

A.宅地そのものの被害は、住宅の被害認定には反映されませんが、地盤

の被害の影響による住宅の基礎等の損傷又は機能損失については、住宅の

被害認定に反映されます。

Q.地震保険の調査と何が違うのですか。

A.地震保険の調査は、地震・噴火又はこれらによる津波を原因とする

火災・損壊・埋没・流失によって被災した建物の主要構造部の損害を確認し、

損害の程度に応じた地震保険金を支払うために行います。

一方、被害認定調査は、各種支援策の適用の可否を判断するため、住家の

主要な構成要素の経済的被害の割合により、住家被害の程度を認定するため

に行います。

(被害認定調査の調査・判定方法について)

Q.水害の被害認定調査はどのような方法で実施されるのですか。

A.木造・プレハブの戸建て1~2階建ての場合には、第1次調査・

第2次調査の2段階で実施し、それ以外の場合には第2次調査の1段階のみで

実施します。なお、津波、越流、堤防決壊等水流や泥流、瓦礫等の衝突等

の外力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合と、そうで

ない場合とで判定の方法が異なります。

第1次調査は、住宅の敷地内に立ち入り、①外観の損傷状況、②浸水深の

把握を行います。

第2次調査は、①外観の損傷状況の把握、②住家の傾斜の計測に加え、被

災者の立会いのもと、住宅内部にも立ち入り、③外壁、基礎、内壁、天井、

床、柱、建具、設備等の損傷の把握を行います。

Q.風害の被害認定調査は、どのような方法で実施されるのですか。

A.被災者の立会いのもと、敷地及び住宅に立ち入り、①外観の損傷状況

の把握、②住宅の傾斜の計測、③屋根、外壁、基礎、内壁、天井、床、柱、

建具等の損傷の把握を行います。

Q.地震の被害認定調査は、どのような方法で実施されるのですか。

A.調査は、第1次調査、第2次調査の2段階で実施されます。

第1次調査は、住宅の敷地内に立ち入り、①外観の損傷状況の把握、②住宅の

傾斜の計測、③屋根、外壁、基礎の損傷の把握を行います。

第2次調査は、第1次調査を実施した住宅の被災者から申請があった場合

に実施されます。第2次調査は、第1次調査と同様の調査に加え、被災者の

立会いのもと、住宅内部に立ち入り、内壁、天井、床、柱、建具、設備の損傷

の把握を行います。

Q.地震被害により外観の損傷に比べ内部の損傷が甚だしいのですが、外観

だけの調査で被害の程度が判定されるのですか。

A.地震被害により、外観に比べ、内部の損傷が甚だしい場合には、

第2次調査の申請をして下さい。調査員が被災された住宅の内部を調

査して被害の程度を判定します。

Q.補修にかかる費用が非常に高額になる場合は、全壊と判定して。

もらえるのですか

A.被害認定調査は、住宅の主要な構成要素の経済的被害の全体に占める割合

で被害の程度を認定するため、規模の大きい住宅等では、補修に係る費用が

非常に高額であっても、全壊と認定されない場合もあります。

Q.被害がひどくてとても住めない場合は、全壊と判定してもらえるの

ですか。

A.損壊が甚だしいが、補修により再使用可能なものは半壊とされています。

実際には、被害認定調査において算定される住宅の損害割合をもとに被災住宅

の被害の程度は認定されます。

Q.住宅だけでなく、地盤にも被害があるのですが、住宅の被害認定に反映

すか。

A.地盤そのものの被害は、住宅の被害認定には反映されませんが、地盤被害

の影響による住宅の基礎等の損傷又は機能損失については、住宅の被害認定ま

に反映されされるのです。

Q.住宅の中の家財道具にも大きな被害があるのですが、被害認定に反映

されるのですか。

A.家財道具の被害は、住宅の被害認定には反映されませんが、所得税の軽減

等の支援措置を受けられる場合もありますので、税務署等にご相談下さい。

(その他)

Q.この家に住み続けても大丈夫ですか。(地震の場合)

A.被害認定調査では、居住可能かどうかを判定することはできません。

別途、建築士等にご相談下さい。なお、当面の使用の可否については応急危険

度判定が、恒久的な復旧方法については被災度区分判定が参考になります。

Q.全壊と判定された住宅は、取り壊した方が良いのですか。

A.被害認定調査により認定する被害の程度は、住宅の復旧方法を検討

するものではありません。被災した住宅の再建方法については、別途建築士

等にご相談下さい。

Q.被害認定調査の前に取り壊し/補修を済ませてしまうと、被害認定を

してもらえないのですか。

A.住宅の損傷等を確認できなければ、被害を認定できません。

取り壊し/補修の前にお住まいの市町村へご連絡下さい。

また、どうしても調査の前に取り壊し/補修を行う必要がある場合には、損傷

状況の分かる写真等客観的な証拠を残しておいて下さい。

Q.被害認定調査の結果に合意が得られなかった場合は、どうすれば

いいですか。

A.合意が得られない点を明らかにした上で、調査を行った市町村に行

再調査の申請をなうことができます。

【この他、想定される質問例】

Q.駐車場や倉庫も調査してもらえますか。

Q.被害認定調査の結果は、どうやれば知ることができるのですか。

Q.被害認定調査の結果は、いつ知ることができるのですか。

Q.被害認定調査の判定の根拠について詳しく知りたいのですが。

Q.どんな支援措置を受けられるのですか。

Q.住宅の再建について相談したいのですが。

*参考:住民対応の例

(兵庫県佐用町)

・ 住民から支援等に関する問い合わせを受けた場合、担当窓口の連絡先を

伝え、直接窓口に問い合わせるよう対応を統一した。

・ 再調査時の調査では、損傷を1点1点、居住者とともに確認しながら

調査を行った。

(石川県輪島市)

・ 内部調査では、調査対象はある程度明確であり、まずは、「判定が

必ずしも変わるものではない」という説明から始めた。

外観目視調査と同時に内部調査を実施せざるを得ない場合は、居住者が一番

被害が大きいと思っている場所をきいてみることで、調査への理解を得るよう

にした。

・ また、調査方法及び判定結果をその場で説明を行い、住民の合意が得られ

るよう現地での対応を行った。

⑥調査結果のチェック・報告

調査終了後、帰庁して、他の人が読めるか、書き間違いや計算間違い等

がないか、調査データに不備がないか等について、調査票をチェックします。

また、写真データを整理します。

その他、研修や伝達ミーティング等での指示にしたがってその日の調査の

報告をします。

*参考:調査未経験者のフォロー(新潟県)

・ 平成26年度豪雨災害の際に福知山市へ派遣された応援職員のうち

初任調査員によく見られたミスは、

①必要事項の記入漏れ、

②主要階の計算誤り、

③根拠となる写真が撮影されていない。

これらはデータ班によるチェックにより是正した。

*参考:調査データの確認者の明確化(京都府福知山市)

・ データ入力が不十分な調査票については、調査員にデータの修正を依頼する。

調査員との間でトラブルにならないよう、調査データに不備がないことの確認

までが調査員の役割であることをあらかじめ徹底するべき。

*参考:写真整理用パソコンの順番待ち

・ 写真の整理にはパソコンを使用するが、10数棟分で15~20分程度かかる。

十分な台数のパソコンを用意できない場合、写真の整理作業がボトルネック

となるため、出発時刻をずらす等により調査班の帰庁時刻が集中しないよう

留意する必要がある。

4.★情報共有ミーティング

実施した調査上の課題や問題点、注意事項等を調査員間で共有する情報共有ミーティ

ングを行います。

(この項目で検討する事項)

○情報共有ミーティングの実施

日々、調査実施結果を受けて、a)情報共有ミーティングの実施と

、b)対応方針の情報共有を行います。

a)情報共有ミーティングの実施

一日の調査結果をもとに調査実施上の問題点、判断に困った事例等について、

情報共有を行い、ミーティングにより対応方針を決定します。

◇ ミーティングで対応を検討する内容としては、実際に調査を行ってみて

判断に困った事例、調査方法が不明確な点、より効率の良い調査方法、住民

からの問い合わせ事項等が考えられます。

b)対応方針の情報共有

対応方針を調査員全員に周知するため、ミーティングの議事録を記録・

公開し、調査員全員で情報共有を行います。

◇ 対応方針を調査員全員に周知し、いつでも確認できるようにするため、

ミーティングの議事録は時系列順に壁に掲示する等の工夫が考えられます。

5.★調査結果の整理

調査結果を整理する方法を検討します。また、被害規模の大きい場合には

入力班を設置します。

(この項目で検討する事項)

①写真データの管理

②調査票の整理とデータ入力

①写真データの管理

デジタルカメラの写真データをパソコンに入力し、管理します。

◇ デジタルカメラの型式が違うと、個別にケーブルやソフトが必要となる

ので、注意が必要です。

◇ 写真データは罹災証明書交付時等に参照する場合があるので、すぐに

取り出せるよう管理する必要があります。

そのため、調査日別・調査家屋別にフォルダを作成し、フォルダ毎に所定の

写真を撮影した順番で保存しておくことが重要です。

②調査票の整理とデータ入力

調査票を整理し、入力します。

*参考:判断が微妙な物件の判定方法(島根県江津市)

・ 判断が微妙な物件は、判定に偏りが出ないよう、住家被害認定担当

職員全員で写真を見て検討した。

*参考:処理担当による調査票の一括処理(岩手県一ノ関市)

・ 家屋調査担当の税務課職員7名のうち2名を事務担当とした。事務担当職員

は日中窓口での調査受付・罹災証明交付を行い、夜間は調査員による

調査結果の入力を行った(1日あたり100~200件のデータ入力)。

6.★翌日の準備

「第3章 被害認定業務のマネジメント」で設定した役割分担に従って、翌日の

調査の準備を行います。

(この項目で検討する事項)

○翌日の調査準備

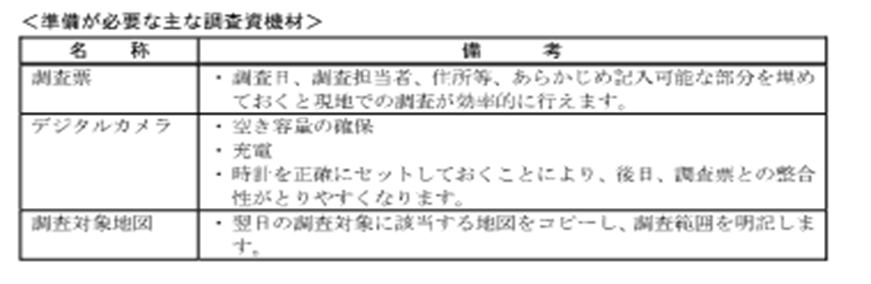

翌日使用する調査票やデジタルカメラ等の資機材が使える状態にあるかを

確認し、準備します。

当日の調査終了範囲と、翌日の調査班数が確定し、調査範囲が決まったら、

調査対象の地図を準備します。