第8章 都道府県の役割+市町村の役割(独自追加)

第8章 都道府県の役割

1.平常時の取組

都道府県の役割として、被害認定調査担当者のための研修機会の拡充等による

調査の迅速化、被害認定調査や罹災証明書交付の体制・資機材が被災市町村の

みでは不足する場合の支援、複数市町村間における調査・判定方法の調整が

あります。

都道府県としてこれらの支援を円滑に行うための体制構築や災害対応能力の

向上について、平時から取り組んでおくことが重要です。

(この項目で検討する事項)

【平常時における取組】

①研修会の開催

②市町村に対する応援体制の構築

③自治体間協定や民間団体との協定締結の推進・支援

①研修会の開催

平常時における取組として、県職員、市町村職員双方を対象として、被害

認定調査から罹災証明書の交付に至るまでの業務に精通した人材の育成を目的

とした研修会の開催や研修終了者の名簿作成等に取り組みます。

被害認定調査の調査員を対象とした研修の他、災害現場では被害認定調査

全体をコーディネートできる人材が不可欠となることから、コーディネーター

の育成のための研修も実施することが望ましいです。

また、研修会の開催以外にも、マニュアルの作成や、訓練等を実施するこ

とも考えられます。

参考:住家被害認定士の養成(和歌山県)

・ 和歌山県では、平成23年台風12号災害による大雨災害の経験を踏まえ、兵庫

県の協力を得ながら、住家被害認定業務について必要な知識と技術を備えた職

員を事前に養成することを目的として、平成24年度に「和歌山県住家被害認定

士制度」を創設した。

・ 本制度では、県・市町村職員、県内の民間建築士等を対象として、住家被害

認定士養成研修を実施し、研修修了者を「和歌山県被害認定士」として認証・

登録するものである。

・ 育成目標を1,000名以上としており、職員数の1割程度が住家被害認定士の

研修を受講するよう、各市町村に依頼している。

・ 平成29年9月末時点で1,321名(市町村職員925人、県137、民間建築士2

59人)の養成実績がある。

*参考:コーディネーター研修の例(東京都)

・ 東京都では、区市町村職員を対象に、り災証明書発行業務に係る建物被害

認定調査から被災者台帳の利活用までをマネジメントできる中核的職員の育成

を目的として、「被災者生活再建支援業務マネジメント研修」を実施した。

・ 日程:平成26年6月~平成27年2月

・ 内容:被災者生活再建支援に係る一連の各業務をマネジメントする観点から

以下の研修を7回に分けて実施。

第1回 プロジェクトマネジメントの全体像

第2回 建物被害認定調査

第3回 調査票のデジタルデータ化

第4回 り災証明書発行データベース構築及びり災証明書申請受付・発行

第5回 り災証明書発行マネジメント

第6回 被災者生活再建支援

特別回 WBS(Work Breakdown Structure)とりまとめ報告会

*参考:被災者生活再建支援システムを用いた訓練(東京都)

概要:東京都の総合防災訓練の中で、都独自の被災者生活再建支援システム

を活用し、住家被害の認定からり災証明書の交付まで、生活再建支援の全体像

がわかる訓練を実施。訓練では、区市町村の職員及び東京消防庁等の協力を

得て、住民が実際に住家被害認定調査等を体験できる形で実施した。

実績:平成24年度東京都・目黒区合同総合防災訓練

平成25年度東京都・あきる野市合同総合防災訓練

平成26年度東京都・杉並区合同総合防災訓練

②市町村に対する応援体制の構築

発災時の体制構築をスムーズに行う観点から、平常時から市町村が被災した場

合の応援体制をどのように構築し、市町村支援をどのようなスキームで実施する

かを決定し、市町村に周知します。

◇ 庁内において市町村支援をどのような体制で実施するかを明確にするとと

もに、研修等を通じて、市町村に対し都道府県の支援枠組みを明確にしてお

くことも有効です。

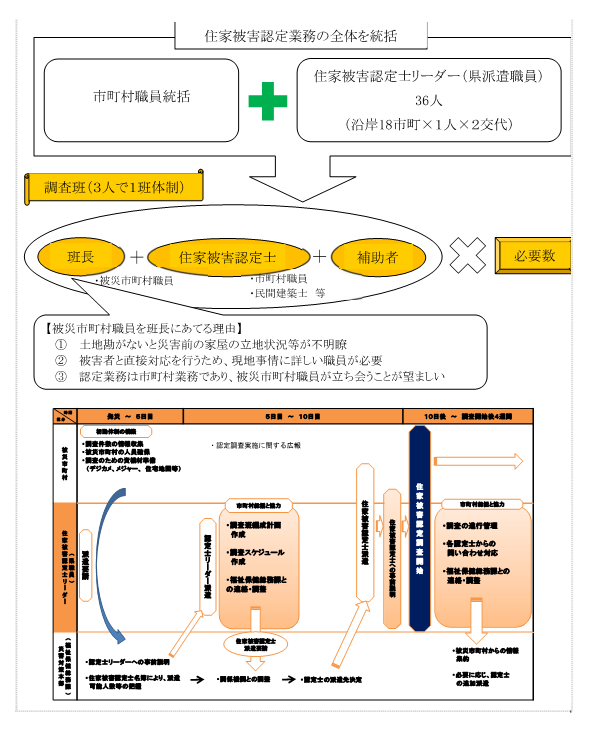

*参考:被災市町村に対する住家被害認定係る支援スキーム構築の

例(和歌山県)

・ 和歌山県では、平成23年台風12号災害による大雨災害の経験を踏まえ、住家

被害認定調査の体制構築や班編成の方針について時系列でスキームを定め、研

修会等を通じて周知している。

・ 具体的な枠組としては、事前に市町村割当を定められた住家被害認定の知見

を有する職員からなる「住家被害認定士リーダー」を、被災市町村からの要請

に基づき派遣する。

・ 住家被害認定士リーダーは、被災市町村の統括職員と連携し、全体計画の

作成、県災害対策本部との連携による外部応援受入調整、調査班からの問い

合わせ対応、調査全体の進行管理を行う。

<住家被害認定に係る被災市町村に対する支援スキー

出典:和歌山県資料

③自治体間協定や民間団体との協定締結の推進・支援

大規模災害発生時、被害認定調査は短期間で非常に多くの人員を必要とす

ることから、他の地方公共団体や民間団体からの応援を受けることが必要に

なります。

このため、平時の取組として、自治体間協定・民間協定を推進するととも

に、市町村の協定締結の支援を行います。

*参考:都道府県と行政書士会との協定の例(新潟県、新潟県行政書士会)

・ 被災者が市町村等へ提出する書類の作成を行政書士が支援する。

・ 協定に基づいた行政書士派遣について、必要な経費を県行政書士会が負う。

・ 協定に基づいた業務については無償とし、被災者は負担しない。

・ 派遣要請に基づき、県行政書士会職員が行った業務の中で負傷等した場合、

県行政書士会が補償する。

・ 県行政書士会に依頼できる業務内容を、行政書士法第1条の2及び第1

条の3の業務、被災者支援相談センターの開設、及びその他県が必要と認

める業務とする。

・ 協議により、協定内容の全部又は一部の変更、解除ができる。

2.災害時の取組

防災基本計画では、都道府県の役割として、被災市町村の体制・資機材のみ

では不足すると見込まれる場合に、当該市町村に対し必要な支援を行うこと

が掲げられています。

過去の大規模災害では、災害発生から1ヶ月を目処に調査を行い、初回の罹

災証明書交付が行われていることを踏まえ、被災市町村の被害認定調査等

の進捗状況を確認し、必要に応じて応援職員の調整等を行うことが望まれ

ます。

また、都道府県の災害対応能力向上の観点からも、災害対応経験を有する

都道府県と情報交換の機会を持つことや、比較的規模の小さな災害であって

も積極的に人員を派遣し市町村支援を行うことは、市町村支援に係るノウ

ハウの蓄積を蓄積するうえで重要な取組と言えます。

(この項目で検討する事項)

【事後の対応】

①市町村向けの説明会の開催

②市町村からの相談対応

③応援職員調整

④資機材調達

⑤被害認定調査のサポート

①市町村向けの説明会の開催

災害発生後速やかに、被災市町村の迅速な対応を促すとともに、同一災害

における被災市町村の間で、調査方法等が大きく異ならないよう、都道府県

が主体となり説明会を開催し、必要に応じて市町村間の調整を図ります。

②市町村からの相談対応

市町村から、被害認定調査の実施方法等に関する相談があれば対応します。

③応援職員調整

被災市町村から依頼があった場合、都道府県下の市町村との連絡調整や、

総務省の「応急対策職員派遣制度」を活用するなどにより、他都道府県への

依頼等を行い、必要な人員を確保します。

また、必要に応じて応援協力等に関する協定を締結している民間団体等

に対し、被災市町村への人員派遣を依頼します。

④資機材調達

被災市町村から要請があった場合、また、都道府県が必要と判断した場合、

必要な資機材を調達します(必要な資機材の詳細は『第2章3.★資機材等

の調達』(p.71)参照)。

⑤被害認定調査のサポート

被害認定調査の実施にあたり、必要に応じて市町村をサポートします。

過去の県内災害における対応事例等について情報提供するほか、市町村の

状況によっては、県が主導して調査を実施することや、コーディネーター

を担うなどの支援が求められます。

非木造住宅の固定資産税家屋評価を都道府県が分担している場合、

都道府県にて非木造住宅の被害認定調査を行うことも考えられます。

市町村の役割(追加)

災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引きに記載なしのため、独自に

追加しました。

令和6年5月内閣

*1.訪問アポの手配・確認

*2移動手段の手配・確保

*1.訪問アポの手配・確認

市の防災課と被災者の「災害時の連絡網」を作成する際は、以下のステップ

に沿って進めると実効性のある仕組みを構築できます。特に、迅速な安否

確認・支援要請・情報共有を目的とします。

■ 1.【目的の明確化】

①被災者の安否確認

②緊急物資・避難所情報の伝達

③被災者からの支援要請の受付

■ 2.【対象者・地域の明確化】

町内会や自治会ごとにブロック分け

高齢者や要支援者など重点確認対象者のリスト化

■ 3.【連絡方法の設定】

複数の手段を併用し、冗長性を確保します。

連絡手段 利点

防災無線 広域に即時伝達

携帯メール・LINE・防災アプリ 個別対応可

自治会役員などの直接訪問 高齢者向き

市の登録制メールサービス(防災メールまもるくん) 一括情報配信

■ 4.【体制の構築】

①自治会・民生委員・自主防災組織を中核に

⇒ 市と被災者の「中継役」として機能させる

②ブロックごとに班長・連絡担当者を決める

⇒ 各戸へ情報伝達・安否確認を行う体制

■ 5.【個別名簿と連絡網の作成】

氏名/住所/緊急連絡先/要支援区分などを含む

名簿は自治会・防災課で限定的に保管(個人情報対策)

■ 6.【平時の訓練・周知】

年1回は「安否確認訓練」を実施

高齢者には電話連絡など訓練方法を工夫

通信不能を想定した「安否カード掲示訓練」も有効(玄関に“無事”札など)

■ 7.【市との情報共有ルール】

市の災害本部へ情報を誰が・どの手段で・いつまでに報告するか

市→住民へはメールや掲示板、避難所アナウンスなどで対応

■ 8.【例:具体的な連絡網の構成】

市防災課

│

├─ 自治会長

│ ├─ 副会長・防災担当(班長)

│ │ ├─ 各ブロック班員(5〜10戸)

│ │ │ └─ 各世帯(緊急連絡先・要支援区分)

■ 9.【注意点】

個人情報保護(名簿の管理・利用目的の明示)

通信障害時の代替手段(掲示・訪問)

■ まとめ:成功するためのポイント

市・地域・住民が連携して準備する

定期訓練と情報更新を怠らない

要支援者への特別配慮を組み込む

「防災メールまもるくん」とは、総務省が全国の自治体と連携して運営して

いる防災情報の無料配信サービスです。正式には「緊急速報メール(エリア

メール・緊急速報)」を含む仕組みで、携帯電話事業者(NTTドコモ、au、

ソフトバンクなど)とも協力し、次のような防災情報を地域ごとに自動的に

配信するものです。

📩 防災メールまもるくんの主な機能

機能 内容

■ 緊急地震速報 最大震度5弱以上が予想される地震の速報

■ 津波警報・注意報 気象庁が発表する津波情報を即時通知

■ 気象警報・注意報 大雨・洪水・暴風・大雪などの警報・注意報

■ 避難情報 自治体からの避難準備・避難指示・解除など

■ 火災・災害関連情報 消防・防災関連の緊急情報(市町村により内容異なる)

■ 国民保護情報 ミサイル・テロなどの国民保護に関する緊急情報

📱 受信方法(2通りあります)

① 自動的に受信(エリアメール・緊急速報メール)

特別な登録不要

携帯電話の設定で「受信可」にしていれば、自動で通知されます(サイレン音付き)

緊急地震速報・津波情報・特別警報など、命に関わる重大情報が対象

② 任意登録型メールサービス(地域の市町村によって異なる)

「防災まもるくん」のような名称で独自運用している自治体あり

WebサイトやQRコードでメールアドレスを登録

自分の希望する防災情報(時間帯、地域、種類)を選択可能

📍 各自治体の例(名称は異なることあり)

自治体 サービス名 備考

東京都 防災気象情報メール 都民向けに発信

千葉県船橋市 船橋市メール配信サービス 防犯・防災・市政情報など選択可

大阪市 安否情報確認サービス 防災アプリ併用も推奨

多くの市町村 「まもるくん」や「防災メール○○市」など 各市町村ごとに名称

が異なる

✅ 利用のメリット

無料で利用可能(ただしパケット通信料は一部必要)

高齢者や家族にも情報共有しやすい

インフラ(テレビ・ネット)がダウンしても携帯は繋がる可能性あり

💡 登録のすすめ

お住まいの自治体の公式サイトで「防災メール 登録」などと検索すれば、登録

ページが出てきます。

また、家族の高齢者などには代行登録や設定支援も有効です。

必要であれば、お住まいの市町村(例:船橋市、丸亀市など)の「防災メール

登録ページ」へのリンクもご案内できますので、お知らせください。

(例1)

🏙 船橋市:ふなばし災害情報(メール配信サービス)

対象情報:気象警報・津波注意報・竜巻注意情報・震度4以上の地震情報・土砂

災害警戒情報・避難所開設情報など (pref.kagawa.lg.jp, city.funabashi.lg.jp)

配信時間:通常は9時〜17時。ただし緊急時(災害発生時など)は24時間体制

で配信されます

登録方法:船橋市のメール配信サービス「ふなばし情報メール」から希望の

情報(「ふなばし災害情報」など)を選んで登録できます (city.funabashi.lg.jp)

登録リンク先:

→ 船橋市公式サイトの「メール配信サービス」案内ページをご覧ください

(「ふなばし情報メール」経由で登録) (city.funabashi.lg.jp)

(例2)

🌊 丸亀市・香川県:防災情報メール登録

対象情報:気象警報・注意報、地震・津波・土砂災害の警戒情報、避難

情報(避難指示等)など (pref.kagawa.lg.jp)

登録方法:

1. QRコードをスマートフォンで読み取る方法

2. 「ml@bousai‑kagawa.jp」宛に空メールを送信する方法

(pref.kagawa.lg.jp)

運営元:香川県と丸亀市が共同で管理する「香川県防災メール」シス

テムを通じて配信されます (city.marugame.lg.jp)

*2移動手段の手配・確保

被災現場での調査応援支援員の交通手段(タクシー)確保のためのスケジュ

ール表は、支援員の勤務時間・人数・現場場所・拠点との距離を踏まえ、

効率的な運用が求められます。

以下に、一般的なケース(1週間・複数現場・3交代制対応)を想定したタク

シー会社との手配スケジュール表テンプレート(Excel形式で活用可能)を

示します。

タクシー会社手配スケジュール表(例:2025年7月1日~3日)

日付 支援員人数 拠点出発時間 現場 タクシー配車時刻 タクシー会社名① 7/1(火) 6人 7:00 A地区 6:45 丸亀第一交通

② 7/1(火) 6人 18:00 A地区 17:45 丸亀第一交通

③ 7/2(水) 8人 6:30 B地区 6:15 香川合同タクシー

④ 7/2(水) 8人 17:30 B地区 17:15 香川合同タクシー

⑤ 7/3(木) 10人 7:00 C地区 6:45 丸亀中央タクシー2台

日付 乗車地点 降車地点 備考① 7/1(火) 丸亀市役所前 A地区集会所 行き

② 7/1(火) A地区集会所 丸亀市役所前 帰り

③ 7/2(水) 本庁舎南口 B地区小学校前 行き(早出)

④ 7/2(水) B地区小学校前 本庁舎南口 帰り

⑤ 7/3(木) 本庁舎正面 各地区 2班分乗

被災エリアが広い場合は、地区ごとに分乗・別会社配車も検討

急な変更やキャンセルに対応するためのタクシー会社との連絡責任者を決める