第1章 制度概要

災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き

令和6年5月内閣(抜粋)

第1章 制度概要

1.災害対策基本法における位置付け

東日本大震災に際し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)の

交付に長期間を要し、結果として被災者支援の実施そのものに遅れが生じた事

例も少なくなかったことを踏まえ、市町村長の義務として、被災者から申請が

あったときは罹災証明書を遅滞なく交付することが、平成25年6月の改正によ

り災害対策基本法(昭和36年法律223号。以下「法」という。)に位置付けられ

ました。

1)規定を設けた趣旨

2)対象となる災害の規模

法における「災害」は、同法第2条第1号において「暴風、竜巻、豪雨、豪

雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な

自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度において

これらに類する政令で定める原因により生ずる被害」と定義されていますが、

適用対象となる災害の規模、すなわち被害の程度に関する定量的な基準につい

ては特段の定めがありません。

3)罹災証明書の証明事項

4)被害認定調査の基準等

罹災証明書の交付及びその前提となる住家等の被害認定調査に関する事務は、

今般の法制化以後も引き続き市町村の自治事務に該当するものです。

なお、住家の被害認定基準に関しては、従来から国として「災害の被害認定基

準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を示しているところであ

り、市町村においては、これらの基準・指針を踏まえ、災害時に罹災証明書の

交付が円滑に行われるよう適切に対応してください。

5)「遅滞なく」の考え方

6)住家の被害認定調査等に係る人員の確保

罹災証明書は、災害応急対策期から災害復旧期にわたる被災者支援の実施の前

提となるものであり、その交付は法上の災害応急対策及び災害復旧の双方に

該当する措置であると解されます。

このため、住家の被害認定調査等の実施及びこれに基づく罹災証明書の交付に

ついては、必要な人員の確保に関し法に基づく職員派遣(法第2章第4節)又は

応援(法第67条等)の規定を活用することが可能ですので、留意してください。

7)その他

a) 火災に起因する罹災証明書の交付について

b) 住家被害等の再調査について

c) 住民基本台帳の利用について

d) 手数料の徴収について

e) 「その他必要な措置」について(法90条の2第2項関係)

罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保のうち、「職員の育成」につ

いては、平常時における被害認定調査研修の充実、被災地方公共団体に対する

応援による調査実務の習熟、被害認定調査の実務経験者の活用等が考えられ

ます。

また、「他の地方公共団体等との連携確保」については、近隣市町村、都道府

県等との協定の締結等による相互応援体制の構築、建築士等の専門家との協定

締結による応援体制の構築等が考えられます。

f) 特別区について

g) 原子力災害について

原子力災害については、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)

が適用されます(原子力災害対策特別措置法第28条)

2.防災基本計画における位置付け

防災基本計画において、市町村には罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制

の整備を行うことなどが定められているほか、都道府県には、被害認定調査担

当者のための研修機会の拡充等による調査の迅速化、被害認定調査や罹災証明

書の交付に関する体制や資機材が被災市町村のみでは不足する場合の支援、広

域的な災害における調査・判定方法の市町村間での調整などがそれぞれ定めら

れています。

4.災害に係る住家の被害認定調査

1)災害に係る住家の被害認定調査

住家の被害については、内閣府から「災害の被害認定基準」及び「災害に係る

住家の被害認定基準運用指針」が示されており、これらを踏まえて住家の被害

程度を調査・判定します。

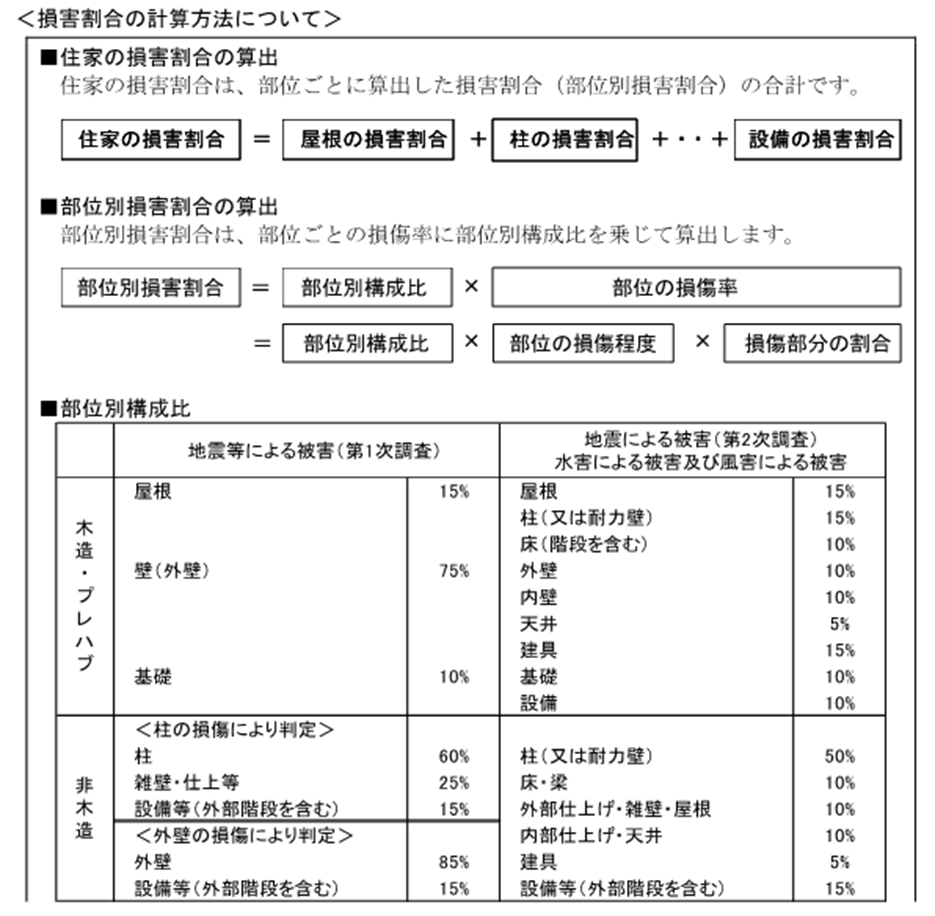

「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」具体的には、固定資産評価を参考

に、原則として、部位(基礎、柱等)別の損害割合を算出し、それらを合計し

て住家全体の損害割合を算出して判定することとしています。

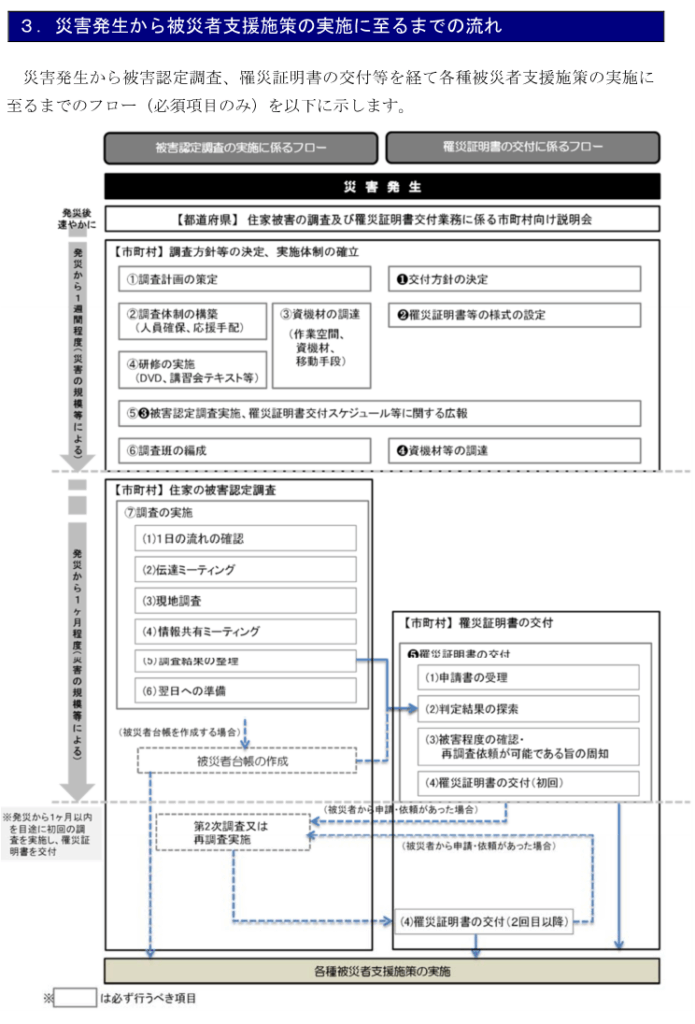

実際の動きについては、災害発生から1週間を目処に、調査方針の決定、実施

体制の構築及び調査員の研修を行い、その後順次調査を開始します。

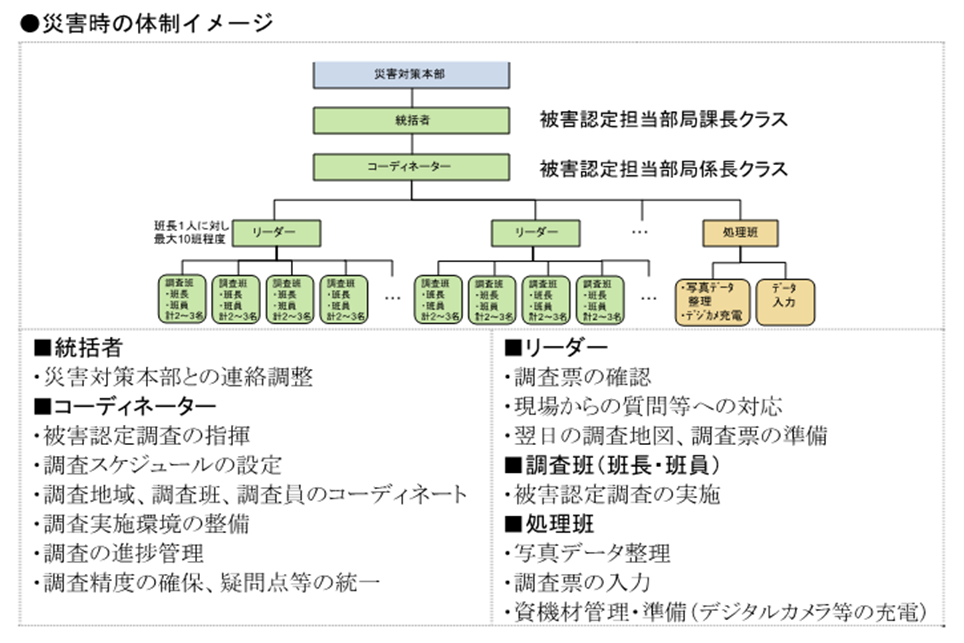

調査体制については、1班当たり調査員2~3人を基本構成とし、1班の1日

当たりの調査数としては、第1次調査で10~15棟程度、第2次調査で3~5棟

程度のペースで現地調査を行います。

調査期間については、過去の災害対応では、災害発生から1ヶ月を目処に調査

を行い、初回の罹災証明書を交付する事例が多くなっています。

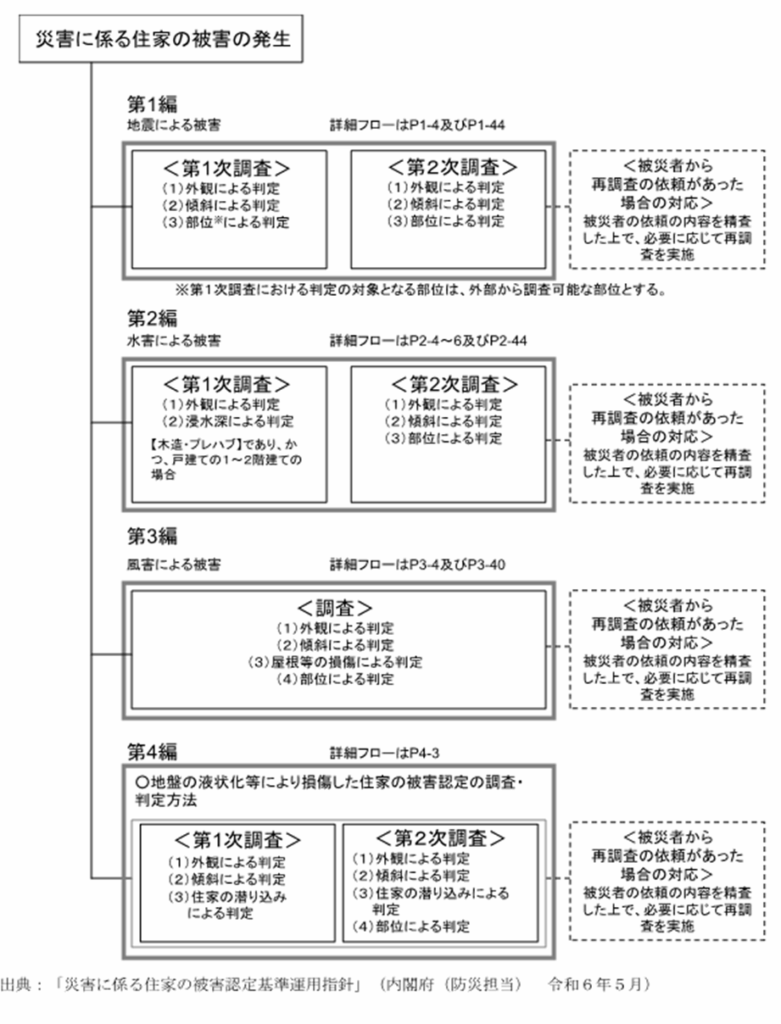

3)災害と調査の種類

調査(地震・水害による被害であって第1次調査を実施した場合は第2次調

査)実施後、被災者から判定結果に関する再調査の依頼があった場合には、当

該被災者の依頼の内容を精査し、再調査が必要と考えられる点があれば、その

点について再調査を行います。

再調査に基づく住家の被害程度の判定結果については、理由とともに当該被

災者に示します。このように、再調査は第2次調査とは区別されるものです。

4)調査方法の概要

a) 地震による被害

b) 水害による被害

c) 風害による被害

d) その他の被害(火山災害等)

例えば、火山災害による住家被害については、まず、損壊・焼失・流失等し

ている場合は、損壊基準判定により、部位別構成比に関係なく、損壊、焼失

もしくは流失し

た部分の床面積が、その住家の延べ床面積に占める割合で判定することとなり

ます。

次に、土石や泥流の流入による柱や基礎の被害と併せて浸水被害を伴う場合

等複合被害については、浸水と外力による損傷の調査判定方法を示した「災害

に係る住家の被害認定基準運用指針」水害編に基づき、執り行ってください。

また、土石や泥流の流入による柱や基礎の被害で、浸水被害を伴わない場合

は、外力による損傷の調査判定方法を示した「災害に係る住家被害認定基準運

用指針」地震編に基づき、執り行ってください。

なお、小規模の噴石による突き刺さり、貫通痕等の被害である場合は、「災害

に係る住家の被害認定基準運用指針」風害編に基づき、執り行ってください。

※ 外観目視により把握可能な「外壁」及び「建具」(サッシ・ガラス・ドア)

の損傷程度が50~100%(程度Ⅲ~Ⅴで、浸水による損傷を除く)に該当する

損傷が、外壁及び建具(サッシ・ガラス・ドア)にそれぞれ1箇所以上発生し

ている場合をいう。

ただし、合理的な理由が認められる場合には、この限りではありません。

地震編・水害編・風害編それぞれに基づき判定結果の1ポイントは同じ1ポイ

ントであるため、例えば屋根以外の部分について水害編に基づき算定すると同

時に、飛来物の衝突による屋根の損傷被害について風害編に基づき算定し合計

する等、重複が無いように判定方法を併用することも可能です。

その他の自然災害(豪雪、高潮、地すべり、山崩れ、がけ崩れ、土地隆起、土|

地沈降、土石流等)による住家被害についても、以上の考え方に準じ、執り

行ってください。

地盤の液状化等により損傷した住家については、「災害に係る住家の被害認

定基準運用指針」の「第4編 液状化等の地盤被害による被害」に定める方法

により調査を行うことができます。

火災による被害の場合については、消防法に基づく火災損害調査の例により

調査を行うことが考えられます。

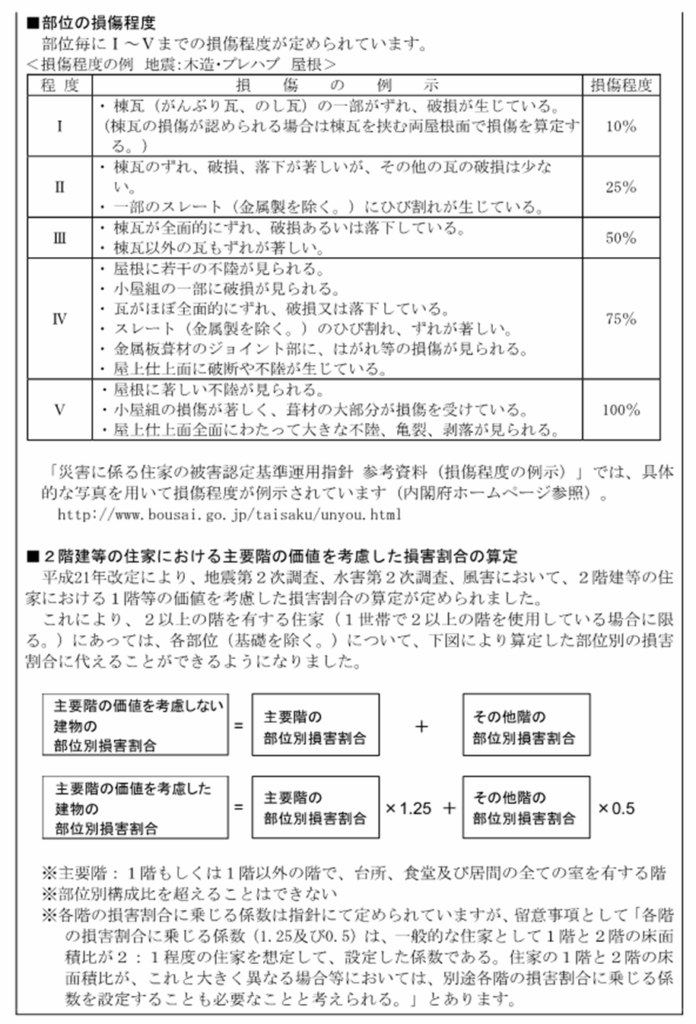

5)判定方法

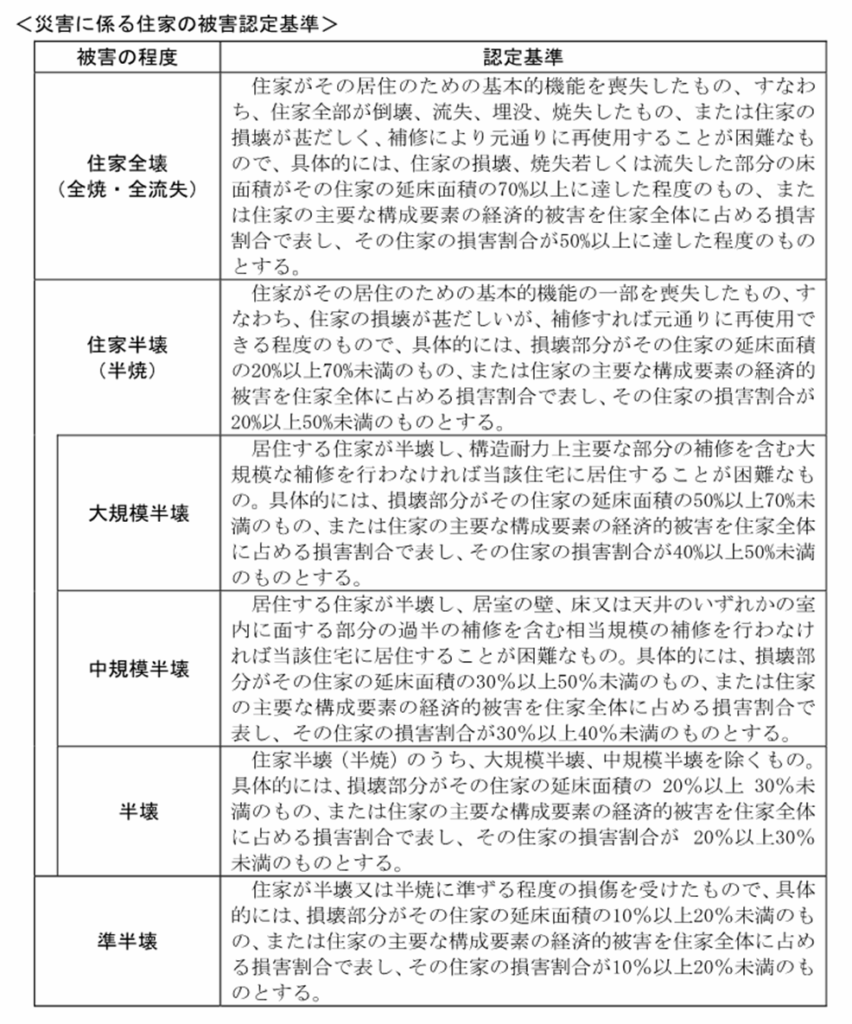

住家の被害認定基準は、被災した住家の延床面積と損壊等した部分の床面積

の一定割合、又は被災した住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占

める損害割合で示し、その住家の損害割合が一定割合以上に達したものを全壊

又は半壊としています。

しかし、これを忠実に適用し住家の被害の程度(全壊・半壊等)を判定するに

は著しい労力と膨大な時間を要し、また、固定資産(家屋)評価等の専門的知

識を要するものであることから、内閣府の定めた運用指針においては、固定資

産(家屋)評価等を参考に、一般的な住家を想定し、各部位に係る再建築費等

を参考に設定した部位別構成比を採用することとし、被災した住家の部位ごと

の損傷率を部位別構成比に乗じてそれぞれの損害割合を算定し、損害割合の

合計によって住家の被害の程度(全壊又は半壊等)を判定するとしています。

6)事前準備

7)その他の被害認定基準

a) 「災害の被害認定基準」に定めのない被害の認定基準

「災害の被害認定基準」に定めのない被害の認定基準として、災害報告取扱

要領(昭和45年4月10日付け消防防第246号消防庁長官通知)に定める「一部

破損」「床上浸水」「床下浸水」があります

b)被災者生活再建支援法における被災世帯の定義

被災者生活再建支援法において、被災世帯として「全壊世帯」「解体世帯(半

壊・敷地被害)」「長期避難世帯」「大規模半壊世帯」「中規模半壊世帯」が定

義されています。

○全壊世帯(被災者生活再建支援法第2条第二号イ)

自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

○解体世帯(半壊・敷地被害)(被災者生活再建支援法第2条第二号ロ)

自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被

害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住

宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準

ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った

世帯

○長期避難世帯(被災者生活再建支援法第2条第二号ハ)

自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその

他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態

が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

○大規模半壊世帯(被災者生活再建支援法第2条第二号ニ)

自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であっ

て構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を

行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯

○中規模半壊世帯(被災者生活再建支援法第2条第二号ホ)

自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれか

の室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住

宅に居住することが困難であると認められる世帯

なお、「半壊」と判定された住宅は、やむを得ず住宅を解体されるに至ったとし

ても、被害認定としてはあくまで「半壊」であり、「全壊」とはならないことに

注意してください。敷地に被害が生じたことにより、やむを得ず住宅を解体さ

れるに至った場合や「長期避難世帯」と認定された場合も、同様です。

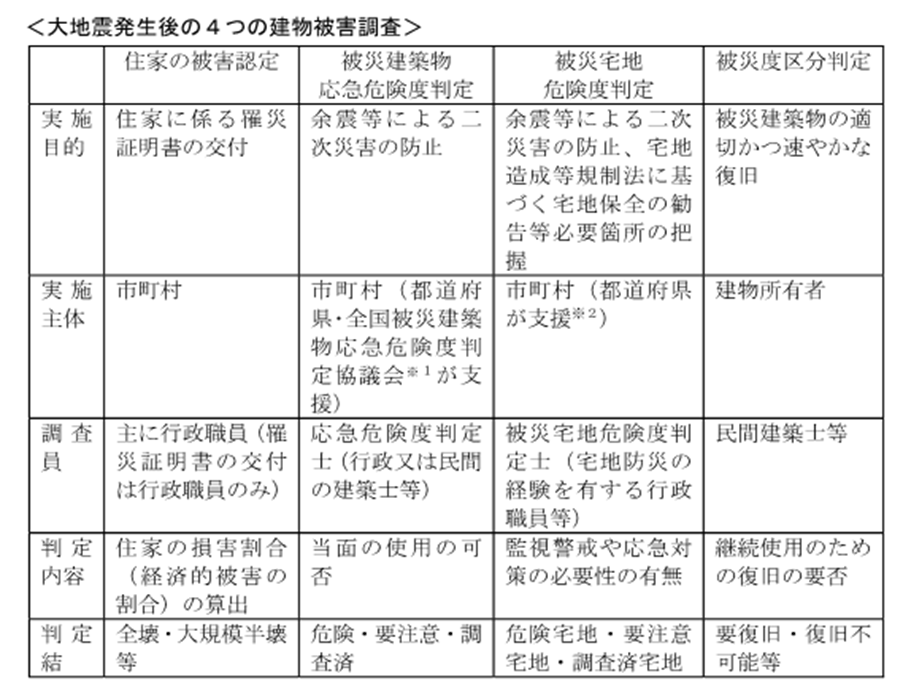

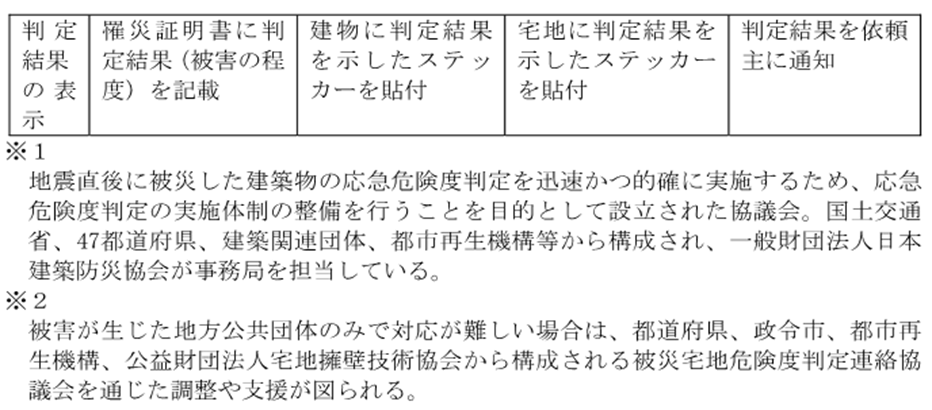

8)被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険度判定・被災度区分判定及び損

害保険・共済団体による調査等との関係

a) 被災建築物応急危険度判定・被災宅地危険度判定・被災度区分判定

大地震による住家被害が発生した場合、住家の被害認定調査の他に、被災建築

物応急危険度判定(応急危険度判定)、被災宅地危険度判定や被災度区分判定と

いった建物被害調査が実施されることがあります。なお、被災宅地危険度判定

については、地震のほか、降雨等の災害による場合も実施されます。これらの

調査は、それぞれ異なる目的を有しているものであり、各々の目的に合わせた

調査方法や実施体制の整備等が図られていることから、被害認定調査の実施に

あたっては、各調査の判定結果の取扱いや、調査の実施時期等が異なることに

留意して調査を進めていく必要があります。

また、被災住民側から見ると、これら建物や宅地に係る4つの被害調査は、そ

れぞれが他の調査との混同を生じやすいものであり、それぞれの調査の実施主

体が被災者に明確に説明することが重要です。特に住家の被害認定調査と応急

危険度判定・被災宅地危険度判定については、調査の時期が重なった場合に混

乱が生じる場合もあることから、大地震発生時においてはこれらの調査の混同

が生じないよう、それぞれの調査目的と判定の意味を理解した上で、十分な周

知及び広報計画をたてることが重要となります。

一方で、これら建物や宅地に係る4つの被害調査は、調査項目等に類似する点

も多く見受けられることから、情報共有等の連携を図っていくことも効果的

です。「運用指針」では、平常時より地方公共団体の被害認定部局は、応急危

険度判定部局と非常時の情報共有体制について検討し、必要に応じて、応急

危険度判定部局が有する応急危険度判定の判定実施計画や判定結果(調査表

や判定実施区域図等)を入手し、これらを活用して被害認定調査を実施する

(例えば、被害認定調査の調査計画策定に役立てるほか、判定結果及びコメ

ントを被害認定調査の参考にする)ことが考えられるとされています。

具体的には、応急危険度判定において「建築物全体又は一部の崩壊・落階」

「建築物全体又は一部の著しい傾斜」により「一見して危険」と判定された

住家や、「建築物の1階の傾斜が1/20超」と判定された住家(木造)、「建築

物全体又は一部の傾斜が1/30超」と判定された住家(鉄骨造)及び「不同沈

下による建築物全体の傾斜が1/30超」と判定された住家(鉄筋及び鉄骨鉄筋

コンクリート造)のうち、調査表のコメント欄等で「建築物全体」が崩壊・

落階又は著しい傾斜をしていることが確認できる場合には、この判定結果を

参考にして、「全壊」の被害認定を行うことも可能です。

・罹災証明書の交付を目的とした「住家の被害認定調査」については、経済

的被害を証明するもので、被災規模等の把握や、調査体制の構築、罹災証明

書の交付時期等を踏まえて調査方針を決定した後、「応急危険度判定」及び

「被災宅地危険度判定」の実施時期と前後して調査が実施されていくことと

なります。また、被災者が再調査を依頼した際に行われる「住家の被害認定

調査(再調査)」については、「住家の被害認定調査(第2次調査)」の後、被

災建物の復旧修理を行う前に実施することとなります。

・建物所有者が民間建築士等に依頼することにより行われる「被災度区分判

定」については、被災後又は「応急危険度判定」の後、適切かつ速やかな復旧

に資することを目的として実施することとなります

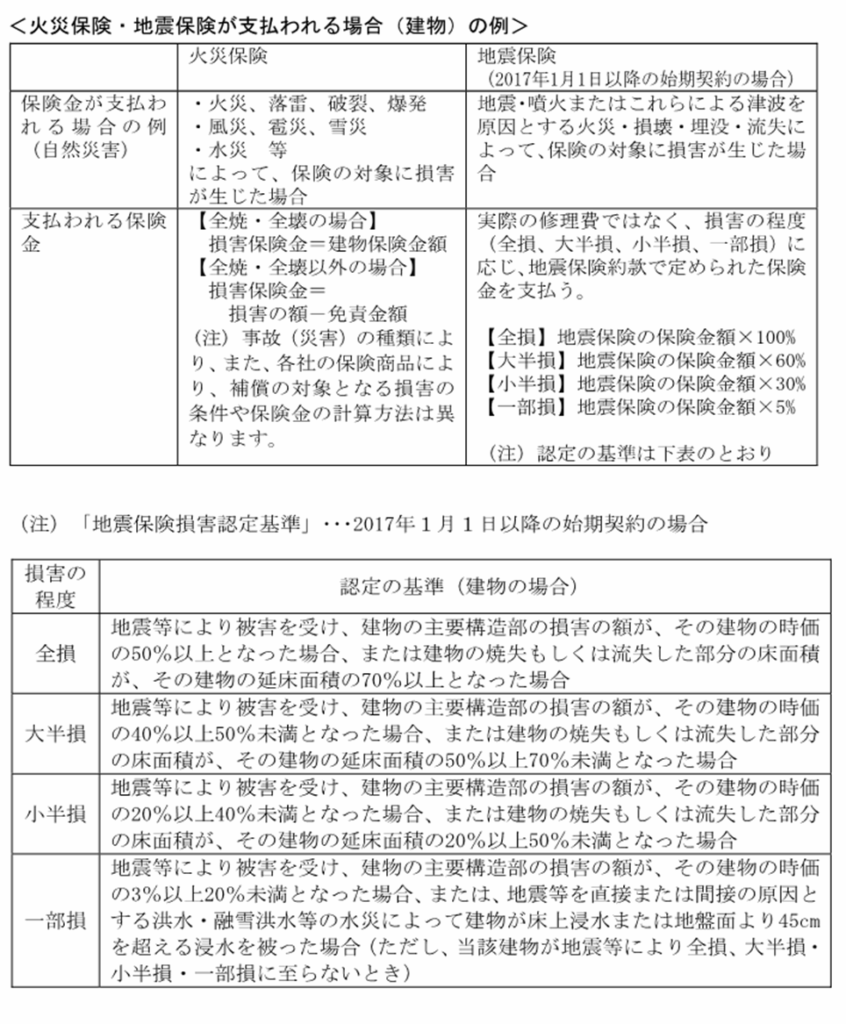

すまいの損害保険や共済に加入している住宅が被災した場合、支払保険金・共

済金の算定のため、損害保険会社又は共済団体の調査員による損害状況及び損

害額の調査が行われます。

この調査は、被害認定調査と目的を異にするものであり、被災者に被害

認定調査との間で混同を生じることがないよう留意する必要があります。

《すまいの損害保険について》

すまいの保険には、火災や風水害等の自然災害によって建物や家財に損害が

発生した場合に、その損害を補償する「火災保険」と、地震・噴火又はこれら

による津波によって建物や生活用動産に損害が発生した場合に、その損害を

補償する「地震保険」があります。

※地震・噴火又はこれらによる津波の損害(火災・損壊・埋没・流失)は

火災保険では補償されません。*地震保険を付保する必要があります。

b) 損害保険・共済団体による調査

すまいの損害保険や共済に加入している住宅が被災した場合、支払保険金・

共済金の算定のため、損害保険会社又は共済団体の調査員による損害状況及

び損害額の調査が行われます。

この調査は、被害認定調査と目的を異にするものであり、被災者に被害

認定調査との間で混同を生じることがないよう留意する必要があります。

《すまいの損害保険について》

すまいの保険には、火災や風水害等の自然災害によって建物や家財に損害

が発生した場合に、その損害を補償する「火災保険」と、地震・噴火又は

これらによる津波によって建物や生活用動産に損害が発生した場合に、そ

の損害を補償する「地震保険」があります。

※地震・噴火又はこれらによる津波の損害(火災・損壊・埋没・流失)

は火災保険では補償されません。

→→→地震保険の付保必要

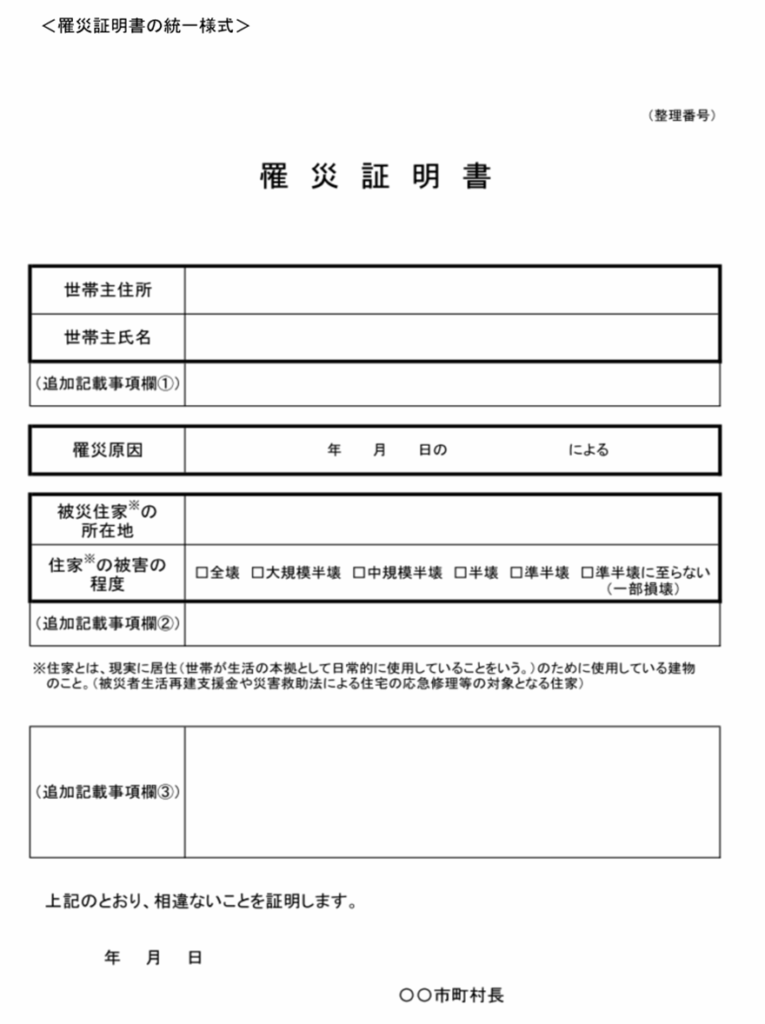

5.罹災証明書

1)罹災証明書とは

「罹災証明書」とは、災害による被害の程度を証明する書面をいい、被災者

生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の申請時等に利用されます。

罹災証明書には、世帯主、被災住家の所在地、被害の程度等に関する情報を記載し

ます。法においては、災害による住家の被害程度のみが必須の証明事項とされていま

すが、被災住民の利便の観点から、住家以外の不動産被害や家財等の動産被害、被災

住民の人的被害等についても、任意に罹災証明書の証明事項とすることができます。

なお、近年の災害において、応援職員を派遣した自治体等から、自治体によって罹災

証明書の様式が大きく異なるために、被災自治体での罹災証明書の迅速な交付の支障となっていることから、様式の統一に対する要望が出ていたことを踏まえ、罹災証明書の統一様式を提示しています(「罹災証明書の様式の統一化について」(令和2年3月30日付け府政防第737号内閣府政策統括官(防災担当))通知)。

また、法に基づく「被災者台帳」を作成・活用することで、従来、申請に当たって罹

災証明書の添付を必要としていた支援施策(当該市町村業務)について、罹災証明書の添付を不要とする運用も可能になり、申請者の負担を軽減するとともに、市町村の罹災証明書の交付事務も軽減することができます(後掲「6.被災者台帳」参照)。この場合、支援施策を所管する部局に対し、あらかじめ、申請に当たって罹災証明書の添付を求めることのないよう、申請手続きや必要書類の見直しを要請する必要があります。

なお、罹災証明書は住民票の写しに代わるものではありません。

2)罹災証明書に基づく様々な被災者支援策

被災者生活再建支援法以外にも、都道府県や市町村独自のものを含め、様々

な被災者支援策の申請時に罹災証明書の添付が求められます(被災者台帳を

活用する場合には、罹災証明書の添付を不要とする運用も可能です)。

損害保険や共済では独自に損害査定をするため罹災証明書の添付を求めない

ことが一般的ですが、最近では、罹災証明書の添付を前提とした民間金融

商品(住宅ローン、保険)も見受けられます。

各々が異なる申請期限等を有するものですので、被災地方公共団体は、被害

認定調査の実施方針を定め、被害認定調査から罹災証明書の交付に至るまで

のスケジュールを的確に管理することが重要になります

(参考『第2章1.★調査計画の策定』(p.40))。

なお、被害認定調査の判定結果(第2次調査及び再調査の結果を含む)は、

速やかに被災者支援施策の所管部局等と情報共有し、それらの施策の適用

において混乱を生じることのないよう十分注意してください。

⇒ 給付 - 被災者生活再建支援金、義援金 等

⇒ 融資 - 住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等

⇒ 減免・猶予 - 税、社会保険料、公共料金 等

⇒ 現物給付 - 災害救助法に基づく住宅の応急修理、応急仮設住宅 等

(※ 傍線部分は法令に基づく支援策)

<被災者に対する支援制度(内閣府ホームページ)>

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html

33

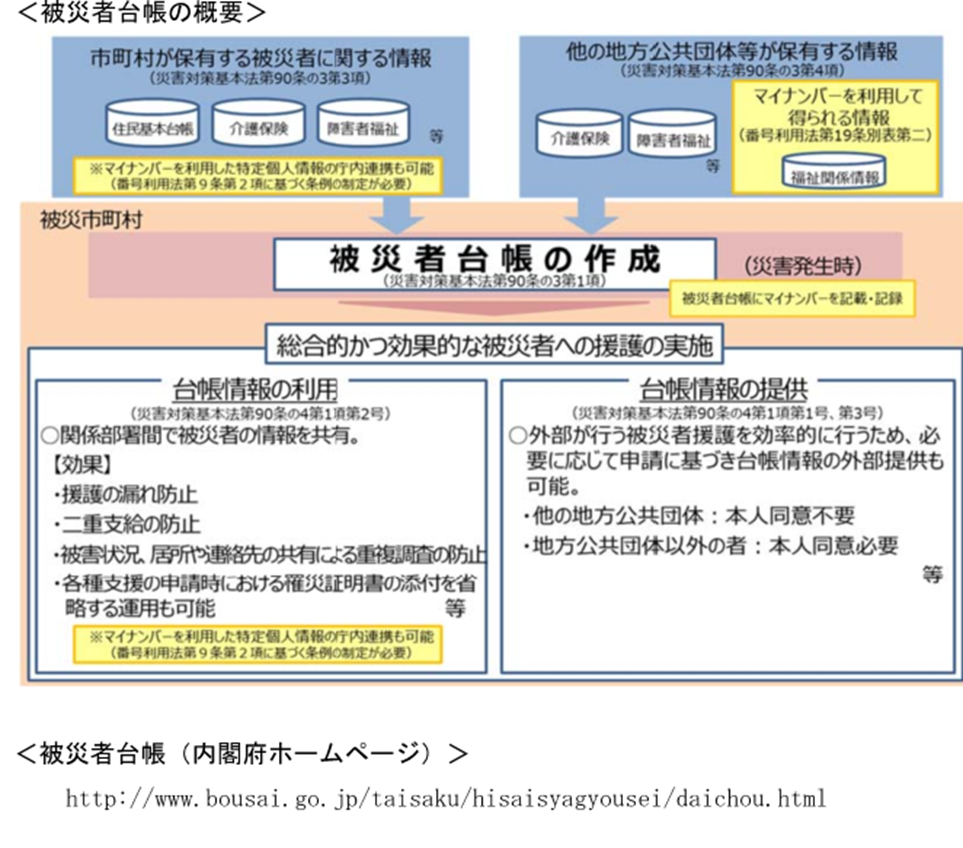

6.被災者台帳

被災者台帳とは、災害発生時に市町村が行う被災者支援について「支援漏れ」

や「手続の重複」をなくし、中長期にわたる被災者支援を総合的かつ効率的

に実施するため、個々の被災者の被害状況や支援状況、配慮事項等を一元的

に集約するものです。

7.手引きの活用について