・・・(主に住宅被害抜粋)・・・・・・・・・・・・

罹災明書の発行申請

罹災証明書は、住家が自然災害などによる被害を受けた場合に、自治体が被害の程度を認定した証明書です。

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面を交付しなければならない。(災害対策基本法第90条の2第1項)

なお、被災証明書は、事前災害による住家以外(店舗や工場、屋外設備、自動車、家財など)に対する被害についての証明書です。

罹災証明書に基づき、①「被災者生活再建支援金の支給申請」、②「住家の応急修理」、③「住宅復興住宅融資」、④被災建物の解体・撤去(公費解体)について、⑤「自治体の認定による災害弔慰金・災害障害見舞金」、⑥「その他制度」の申請を行います。

①「被災者生活再建支援金の支給申請(被災者生活再建支援法)」

災害により住宅が全壊するなど、生活基盤の著しい被害を受けた世帯に対し支援(最大300万円)が支給される。支給額は下記の「基礎支援金」「加算支援金」の合計額となる。

1.住宅の被害程度に応じて支給される支援金「基礎支援金」

全壊等 大規模半壊

支給額 100万円 50万円

2.住宅の再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金)

建築・購入 補修 賃借(公営住宅除く)

支給額 200万円 100万円 50万円

(参考)法適用の要件:別表に人口要件あり

第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。

一 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。

二 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第二に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であって、当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第三に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。

②「住家の応急修理」(災害救助法第4条1項6号)

(救助の種類等)

第四条 第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。

一 避難所及び応急仮設住宅の供与

二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

四 医療及び助産

五 被災者の救出

六 被災した住宅の応急修理

七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

八 学用品の給与

九 埋葬

十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの

2 第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。

3 救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。

4 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。

災害により、住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するもの。

災害救助法が適用された市町村において、幾つかの要件を満たす方が対象となる。

1.災害により住宅が半壊または半壊以上

2.応急仮設住宅等に入居していない方

3.自ら修理する資力の無い方

*「罹災証明書」において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き

居住が可能となる場合は、制度の対象となる。

*なお、支払金額、基準となる被害の程度は変わるので注意が必要になる。

*自治体(市町村)が業者に委託し、修理費用を自治体(市町村)が直接業者に支払う。

③「住宅復興住宅融資」(住宅金融支援機構)

この融資は、地震等の災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資です。

④ 被災建物の解体・撤去(公費解体)について

令和6年能登半島地震により被災した建物を、申請に基づき市町が所有者に代わって解体・撤去する制度(公費解体制度)を実施します。

【対象となる建物】

り災証明書(又は被災証明書)で、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」と判定された建物

※申請には、原則「り災証明書」(又は被災証明書)のほか、相続人や共有者、抵当権者などがいる場合は、その同意書が必要です。・・・緊急性のある場合は「り災証明書」省略可能

※個人で業者等に依頼して解体した場合も、市町が費用負担できる場合があります。

(費用償還制度について)

所有者ご自身で解体業者と契約を結び、被災家屋等を解体・撤去した場合の費用の償還制度も併せて実施する予定です。所有者が支払った金額と申請内容をもとに市が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。

制度の詳細につきましては、各市町のホームページ等をご確認ください。

*令和6年(2024年)能登半島地震による災害の発生に伴う廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の特例措置等について

令和6年能登半島地震に際し、災害特措法第3条第2項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による許可等のうち、特定非常災害発生日(令和6年1月1日)以降に有効期間が満了するものであって、 災害救助法が適用された特定被災区域内において当該許可等に係る業を行う者及び施設を設置している者について、下記の通り、当該許可等の有効期間の満了日が令和6年6月30日まで延長されます。

なお、上記の延長措置の適用を受ける必要がない方(今般の地震により特段の被害を被っていない場合など)は、従前の許可等の有効期間を満了日として取り扱うこととさせていただきます。

対象となる許可等

(1)廃棄物処理法

産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物処分業

(2)自動車リサイクル法

引取業

フロン類回収業

解体業

破砕業

※1 令和6年1月1日から令和6年6月29日の間に許可等の有効期間が満了するものに限る。

※2 特定被災区域は、災害救助法が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域となります。

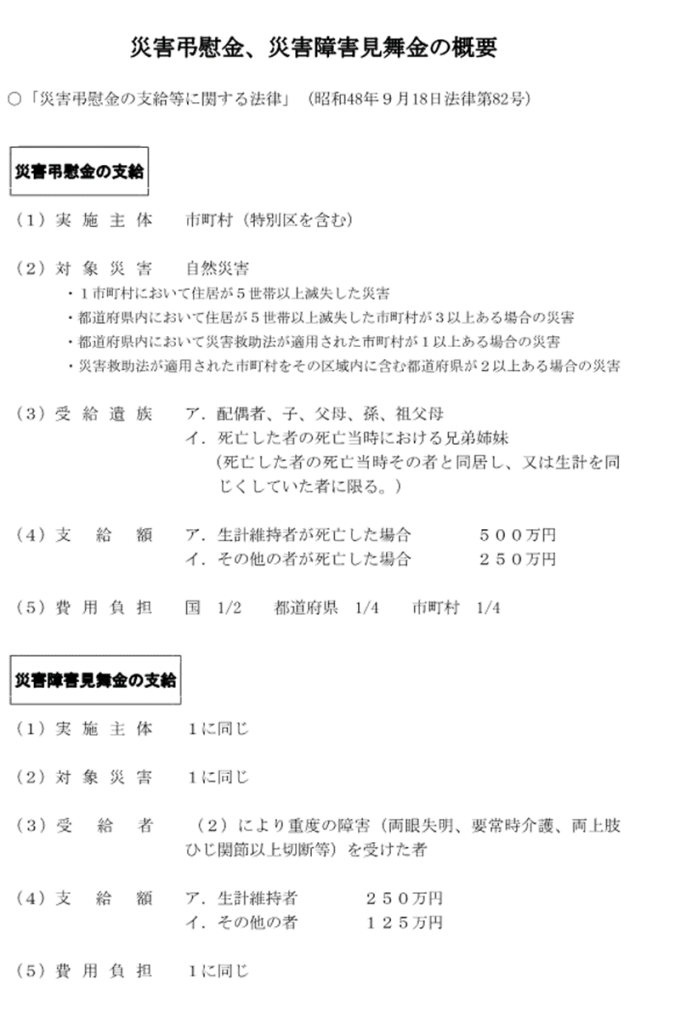

⑤「自治体の認定による災害弔慰金の支給等に関する法律」

(災害弔慰金の支給)

第三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。

2 前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。

3 災害弔慰金の額は、死亡者一人当たり五百万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とする

(災害障害見舞金の支給)

第八条 市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。

2 災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり二百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。

(災害障害見舞金の支給)

第八条 市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。

2 災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり二百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。

別表 (第八条関係)

一 両眼が失明したもの

二 咀そ嚼しやく及び言語の機能を廃したもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

六 両上肢の用を全廃したもの

七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

八 両下肢の用を全廃したもの

九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

概要は、次のとおりです。

⑥その他の制度

1.賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)

住宅に大きな被害を受けた被災者の方に対して、民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅を提供しています。

2.公営住宅等の提供

地震により、現在の住宅に住むことが困難となった石川県にお住まいの方に対して、県営住宅等を提供しています。

3.災害時の衛生対策と消毒方法について

災害で家屋が浸水すると、その後、細菌等が繁殖しやすい環境になり、食中毒や感染症が発生する恐れがあります。

予防のために、次のことに注意してください。

屋外作業をするときには、①傷口からの感染対策、②土ぼこり等の対策、③熱中症の対策の3点が重要です。

4.住宅リフォーム事業者等の情報

国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体や、住宅関係団体に所属しているリフォーム事業者等を一元的に検索できる「住まい再建事業者検索サイト https://sumai-saiken.jp/」を公開しています。

5.災害後の住宅修理サービスのトラブルにご注意

地震など災害が発生した際、それに便乗した悪質な修理業者には十分ご注意ください。特に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、保険金が使えると勧誘する手口に気を付けてください。

少しでもおかしいと思ったら消費者ホットライン(188)や住まいるダイヤル(0570-016-100)へご相談ください。

***参照************************

内閣府(被災者支援)

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/index.html

内閣府(被災者生活再建支援法)

http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html

目的別・令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報: